歯周病治療

歯周病は自覚症状が出にくい病気ですので、早期発見と治療が大切です。

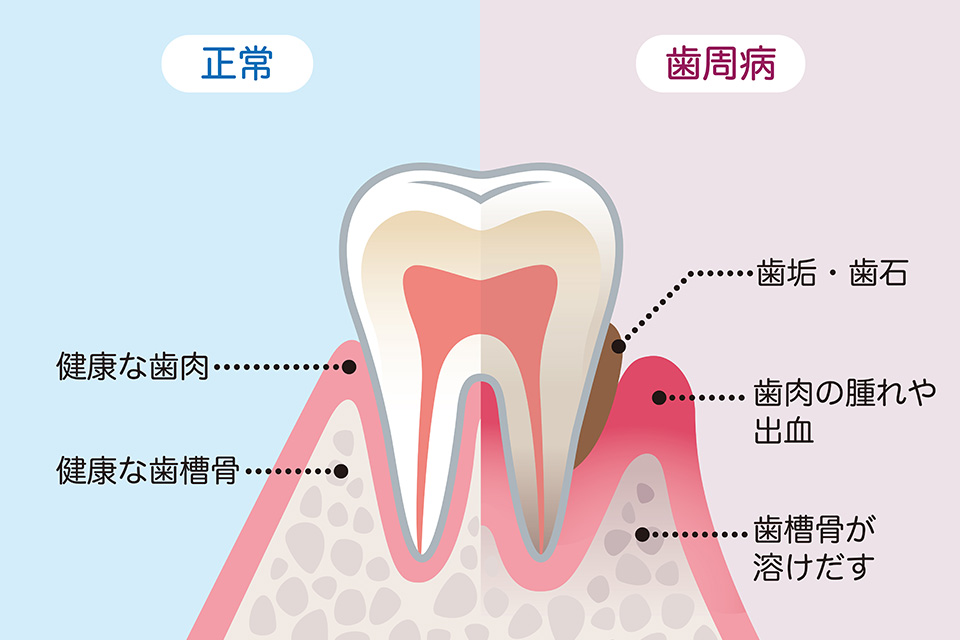

歯周病は、歯を支えている組織(歯ぐきや顎の骨)が、少しずつ壊れていく病気です。

家に例えるなら、基礎の部分が崩れていくようなもので、進行すると歯がグラグラと揺れはじめ、やがては歯が抜けてしまいます。

また、歯周病は自覚症状が出にくいことが特徴で、気づいたときには進行しているケースもあるため、早期の受診が重要です。

歯周病の原因

歯周病にかかかる主な原因は、歯周病菌と歯にかかる強い力の2つです。

原因 1歯周病菌

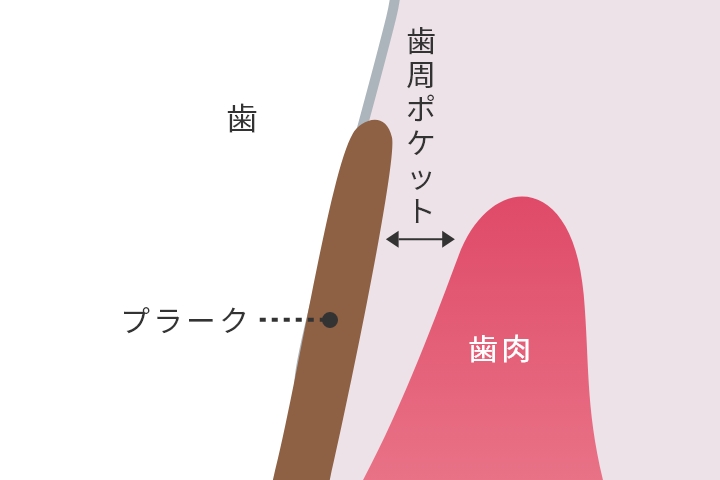

歯と歯肉の間の溝(歯肉溝)に歯石などがつき、そこにプラーク(細菌の塊)が付着し、それらが出す毒素(内毒素)が歯肉、顎の骨を破壊していきます。

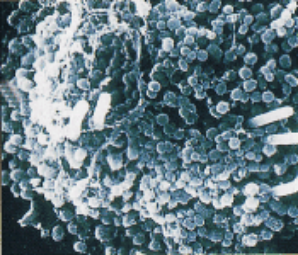

顕微鏡で拡大したプラーク

歯周病、虫歯の原因菌たちが所せましと集まっているのが分かります。採ってすぐのプラークの中の細菌たちは、活動的に動き回る様子が観察されます。

歯周病、虫歯の原因菌たちが所せましと集まっているのが分かります。採ってすぐのプラークの中の細菌たちは、活動的に動き回る様子が観察されます。

当クリニックでは、プラークを見るための位相差顕微鏡を置いております。皆さんも、一度ご自身の口の中の細菌の様子を見てみてください。

原因 2歯にかかる強い力

限度を超えた強い力が歯にかかると、歯を支えている組織が破壊されます。

棒倒しの棒が強い力で揺すられると倒れるのと同じです。食いしばり癖や、歯ぎしりによる力も大きな原因ですし、歯並びが悪くてバランスよく咬めていないことも原因となります。

歯周病の進行

-

- 1健康な歯肉

-

歯肉に炎症がなく、ひきしまっていて薄いピンク色をしています。

-

- 2歯肉炎

-

歯肉がぶよぶよになり、赤くはれ上がってきます。この状態ではまだ顎の骨の破壊は起きていないので、適切に対処すれば元の健康な状態に戻ることができます。

-

- 3歯周炎(中等度)

-

歯肉炎の状態を放っておくと、顎の骨の破壊が始まります。破壊が進むにつれて歯周ポケット(歯と歯肉の間の溝)が深くなっていき、どんどんとあごの骨が減っていきます。ある程度骨がなくなってくると、歯は徐々に揺れ始めます。

-

- 4歯周炎(重度)

-

顎の骨の破壊が進行すると、歯はグラグラになり、やがては抜け落ちてしまいます。

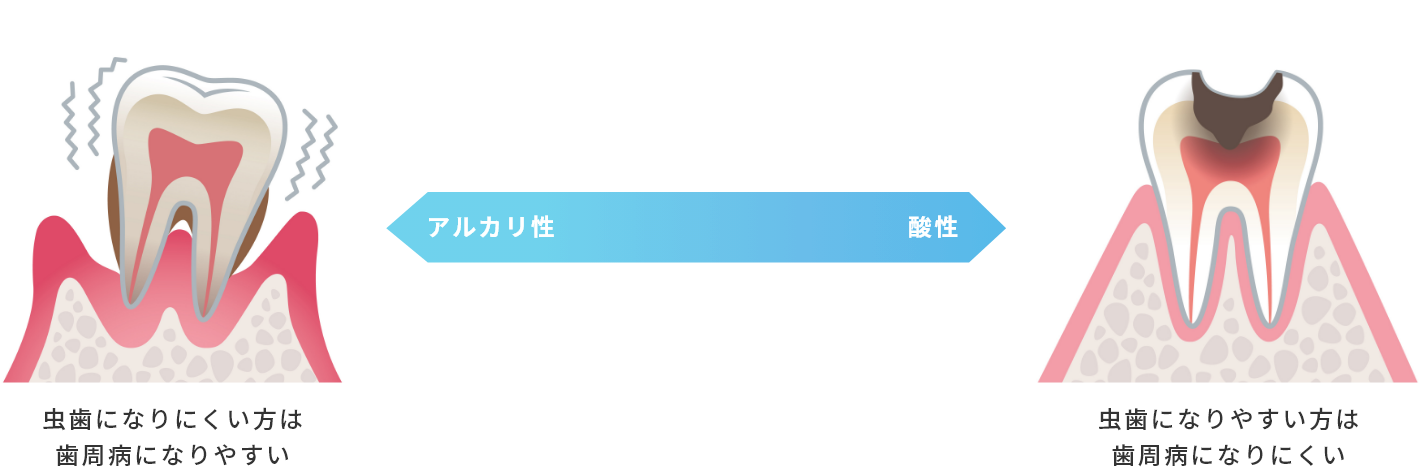

歯周病の特性

虫歯になりにくい方のお口で進行していることが多いです。

虫歯菌が酸性の環境を好むのに対し、歯周病菌はアルカリ性の環境を好みます。結果、虫歯になりやすい人は歯周病になりにくく、虫歯になりにくい方は歯周病になりやすいという傾向があるようです。

もう一つの理由として、虫歯は症状が出やすいので、虫歯になりやすい方はあまり歯周病が進行していない時期に歯科医院を受診するため、早めに歯周病の発症に気づけるということも考えられます。

歯周病の治療

-

- 1歯磨き

-

歯の表面についている歯石や、バイオフィルム(細菌が集まって作るの膜)を除去し、汚れがつきにくく、歯磨きしやすい環境を作ります。

-

- 2歯ぐきの中の歯石とり

-

キュレット、超音波スケーラーといった専用の器具を用い、歯ぐきの溝の中の歯石を除去します。見えない場所での作業になるため、熟練を要します。

-

- 3歯石とり以外の歯周病治療

-

症状の改善がみられない場合は、歯周外科処置(麻酔をして歯肉を開いて行う歯石とり)や、歯肉や骨の再生療法などを行うこともあります。

-

- 4メンテナンス

-

定期的に検査し、歯周病が再発していないかをチェックします。歯石が再びつかないように歯周ポケットの中を洗浄したり、つきかけた歯石を除去したりします。

歯周病治療例

歯周治療

歯周病で歯肉が腫れてしまっている患者さんの歯周病の治療を行いました。

Before

Before After

After歯周治療

歯周病で歯肉が腫れてしまっている患者さんの歯周病の治療を行いました。

Before

Before After

After診療案内

虫歯治療

なるだけ削らない虫歯治療(ミニマルインターベーション)を心がけています。

歯周病治療

当クリニックは、歯の喪失原因No.1の歯周病治療に力を入れております。

矯正治療

歯を並べるだけではなく、口元のバランスやかみ合わせにも配慮した矯正治療を行っております。

インプラント治療

患者さんの負担や噛み心地に配慮したインプラント治療を提供しております。

審美治療

歯や歯肉の色・形などの審美性を改善する治療を行っております。

咬合再構成

著しく損なわれたお口の状態を、噛める機能と見た目に配慮しながら立て直す治療です。

予防歯科

虫歯・歯周病予防、定期クリーニングをはじめとする各種予防処置を行なっております。

再生医療

歯の移植、歯肉・顎骨の移植など、各種再生医療にも取り組んでおります。

ホワイトニング

歯の色味が気になる方に対して、各種漂白法をご案内しております。